マグネットBlog

第18回

マグナカタログ写真撮影紀行 中国編 その2「炉」

フェライト焼結炉

炉から焼き上がってゆっくり出てきたフェライトの材料

製品カタログに磁石の製造工程をイラスト入りで分り易く解説する「磁石ができるまで」という頁があります。その頁作成のため、中国工場を取材したことがあります。

フェライト磁石の製造工程を解説する頁をつくるため、フェライト工場にいき、撮影が始まりました。

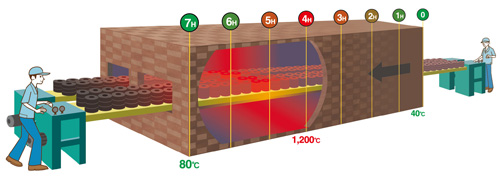

フェライト磁石はまず原料をプレス機にかけ形を整えます。その後、焼結炉といわれる1200℃の高温の炉で約7時間かけてゆっくりと焼き、それを4時間かけて冷やすと瀬戸物状(セラミック)のフェライト磁石の材料ができます。それを研磨し、着磁すればフェライト磁石になります。

巨大な炉をイラストで表現

炉は大きすぎ、結局イラストで表現することになりました

ところがその炉が巨大で、長さが20mほどありとてもレンズに入りきりません。さらにその回りをいろいろな材料や機械がところ狭しと取り囲んでいました。

結局、この巨大な炉全体は撮影することがでず、イラストで表現することになりました。部分的に撮影したものを参考資料としてイラスト化し、カタログやホームページに載せることができました。

アルニコ溶鉱炉であわや大惨事

アルミ、ニッケル、コバルトなどを溶かしてアルニコの材料ができる

フェライト以外にもアルニコの製造工程でも炉を使います。フェライトと違いアルニコはアルミ、ニッケル、コバルトなどの金属を溶かし、合金を作り砂型に流し込み成形します。このときの使う炉は溶鉱炉です。工場内も非常に暑く、作業員は上半身はだかで作業していました。

そしてこの炉の撮影時、事件が起きました。同行のマグナ社員が危うく炉に落ちそうになったのです。間一髪で作業員の方に助けてもらい事なきを得ましたが、あわや大惨事というところでした。

このアルニコの炉も解けた金属があまりにも明るすぎ、いいショットがとれませんでした。結局これもイラストで表現することとなりました。